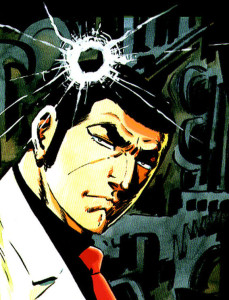

于1960年代到1970年代在日本漫画界掀起了“戏画热”[1]。戏画的特征是向青年现实主义的故事,而且绘画风格也是现实主义的。代表性的漫画家是白土三平[2](《卡姆依传》[3]、齐藤隆夫[4](《骷髅13》[5])、池上辽一[6](《圣堂教父》[7])等。

于1960年代到1970年代在日本漫画界掀起了“戏画热”[1]。戏画的特征是向青年现实主义的故事,而且绘画风格也是现实主义的。代表性的漫画家是白土三平[2](《卡姆依传》[3]、齐藤隆夫[4](《骷髅13》[5])、池上辽一[6](《圣堂教父》[7])等。

那时连手冢治虫也不顺当的时期,所以手冢也开始在自己的漫画中插入了戏画的元素如1970年代早期的《火鸟》[8],1980年代的《三个阿道夫》[9]。

于随着主流少年漫画杂志变得越来越商业化,戏画的影响开始衰退。

新浪博客版

1 “戏画热” xìhuà rè 「劇画ブーム」

2 白土三平 Báitǔ sānpíng 白土三平

3 《卡姆依传》 Kǎmǔyī chuán 『カムイ伝』

4 齐藤隆夫 Qíténg lóngfú さいとう・たかを

5 《骷髅13》 kūlóu shísān 『ゴルゴ13』

6 池上辽一 Chíshàng liáoyī 池上遼一

7 《圣堂教父》 Shèngtáng jiàofù 『サンクチュアリ』

8 《火鸟》 Huǒniǎo 『火の鳥』

9 《三个阿道夫》 Sān ge ādàofū 『アドルフに告ぐ』

日本語訳

60年代から70年代にかけて日本では「劇画ブーム」が起こりました。劇画の特徴は、青年向けの現実的なストーリーと写実的な画風です。代表的なマンガ家は、白土三平(『カムイ伝』)、さいとう・たかを(『ゴルゴ13』)、池上遼一(『サンクチュアリ』)などです。

当時はあの手塚治虫でさえ苦戦を強いられていました。そのため、手塚も自分のマンガに劇画の要素を取り入れ、70年代初期の『火の鳥』や80年代の『アドルフに告ぐ』にはその影響が見られます。

その後、主流の少年マンガ雑誌がしだいに商業化を拡大させるにつれ、劇画の影響は衰え始めました。

関連記事

・日本マンガの歴史

・『ゴルゴ13』 記事一覧

・マイルスと手塚治虫の相似性3 困るぐらいの嫉妬深さ~手塚編~

・無関心こそが最大の敵!『サンクチュアリ』が伝えたかったこと

・日本史 年代別記事一覧

|

日本にはマンガがある!! ~マンガのことを英語&中国語で紹介する本 新品価格 |

![]()